« J’ai lu dans ces derniers temps beaucoup de vies, de mémoires, de confessions de gens de cour, d’hommes politiques, de grands littérateurs, d’hommes qui ont joué en ce monde des rôles importants ; mais jamais ailleurs que dans des romans, je n’ai lu de mémoires ou de confessions de pauvres artisans, d’ouvriers, d’hommes de peine. (…) Quoique appartenant à cette classe, au sein de laquelle j’ai passé toute ma vie, je vais essayer d’écrire, sinon avec talent, du moins avec sincérité et franchise, comment j’ai vécu, pensé et réfléchi dans ce milieu misérable. »

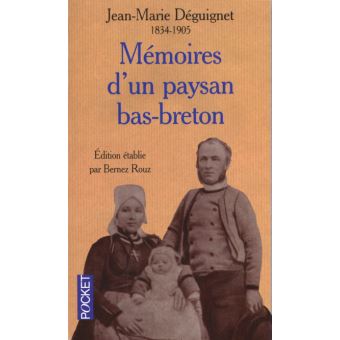

Voilà donc la note d’intention de Jean-Marie Déguignet (1834-1905) à la première page de ses Mémoires. Et on ne peut pas lui donner tort sur le constat : rares sont les documents relatant la vie des paysans, qui en son temps ne savaient que rarement écrire, plus rares encore ceux des paysans bretons qui ne savaient pas même parler le français. Les Mémoires d’un paysan bas-breton constituent donc un document unique, très éloigné de tout ce que les folkloristes de la région ont pu produire.

La vie de Déguignet est digne d’un roman d’aventures. Mendiant dès qu’il est en âge de marcher, il n’a qu’une obsession : apprendre le français, ce qu’il fait seul, sans aucune aide, à une époque où l’école est encore réservée aux classes possédantes. Adolescent, il est vacher dans la ferme d’un des rares agronomes de la région. Mais Déguignet veut découvrir un monde dont il ignore et la forme et la taille, il veut aussi perfectionner son français, il opte donc pour la seule option qui s’offre à lui : il s’engage dans l’armée du Second Empire, où il passera quatorze années. Il combattra ainsi en Crimée, en Italie, en Algérie et au Mexique. Il apprendra donc aussi l’italien et l’espagnol et regrettera de ne pas avoir eu le temps d’apprendre l’arabe. « J’aurais bien vite appris l’arabe, écrit-il, d’autant plus facilement que l’accent arabe est le même que l’accent breton ». Il observera les cultures des pays dans lesquels il se trouve et tentera de les décrire sans porter de jugement, hormis sur tout ce qui relève de la présence catholique, ou pire, jésuite, dans ces pays. Il perd la foi à Jérusalem devant le spectacle navrant du commerce du pèlerinage. De retour de l’armée, il se marie contre sa volonté et devient cultivateur. Sachant lire, il s’abonne à des revues agronomiques, les autres paysans verront le diable dans ses méthodes nouvelles. Jeté à la rue par les nobles à qui appartiennent ses terres avec sa femme déjà alcoolique et ses quatre enfants, le voilà dans le troquet où sa femme finit de se tuer à l’alcool, vendeur d’assurance, débitant de tabac et puis, de nouveau, misérable survivant dans des taudis de Quimper où il écrira ses Mémoires et réflexions en 1400 pages de cahiers d’écolier – tout n’est pas édité, des coupes ont été faites.

Et ce document passionnant, aucun Breton, surtout pas bretonnant et/ou régionaliste, ne vous le mettra entre les mains. C’est qu’à l’époque de Déguignet, les folkloristes Parisiens et régionalistes n’ayant écrit qu’en français publient beaucoup, et ce sont leurs documents qui sont restés dans la mémoire collective. « Les conteurs se sont moqués des savants. Pour un verre d’eau-de-vie, conteurs et conteuses inventaient des légendes issues de leur seule imagination. » Aucun d’eux n’écrira sur l’incroyable misère qui règne alors en Bretagne. Aucun d’eux ne relatera le poids épouvantable que représente la religion catholique, le pouvoir démesuré dont disposent encore les nobles. Au XIXe siècle, la Bretagne est toujours monarchiste et le peuple bien trop pauvre et ignorant pour envisager d’être autre chose. Déguignet a voyagé et beaucoup lu. Athée, bouffeur de curés, républicain anarchisant, il est rejeté dans son pays natal, maintenu à la marge par les tonsurés qui veillent à ce que leurs ouailles ne fréquentent pas ce fils du diable. L’auteur en garde une grande rancœur, on en aurait à moins. On dira de lui qu’il sombra dans un délire de persécution. On sent bien dans ses lignes que ça n’est pas tout à fait faux, mais il avait des causes réelles de se sentir persécutés par les ensoutanés.

S’il faut lire Mémoires d’un paysan bas-breton, c’est bien pour avoir autre chose que la vision romantisée que les folkloristes ont donné de la Bretagne. C’est le contrepoint indispensable aux récits d’Anatole le Braz – avec lequel l’auteur était fâché mais sans lequel les écrits de Déguignet seraient restés inconnus. C’est aussi un contrepoint aux récits de guerre faits par des nobles et des généraux. On parle fort peu, par exemple, des exactions de la France au Mexique : il est toujours bon de rappeler ce dont nous avons été capables. Il faut lire, enfin, Déguignet, pour bien prendre la mesure du niveau d’ignominie dont était capable le clergé breton.