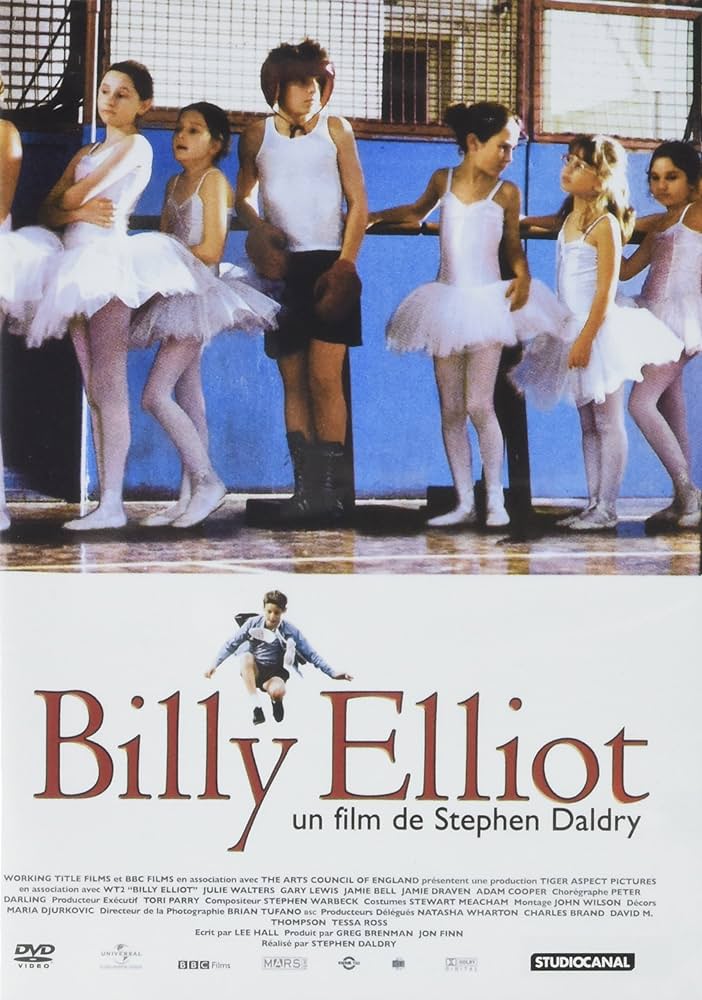

Billy Elliot est un film qui a plus de vingt ans, mais je viens seulement de le découvrir.

Sur le papier, c’est l’histoire d’un fils de mineur qui veut apprendre la danse, mais son père veut qu’il fasse de la boxe, et pas ce truc de fille. Mais en réalité, c’est un film qui parle de la brutalité de la politique de Thatcher, de la désindustrialisation, de la misère, des représentation de genre, de la répression syndicale et de la violence policière qui l’accompagne, de la conscience de classe, de la lutte qui va avec et de l’extrême difficulté à s’extraire de son milieu social. Mais rien ne sera dit de tout ça. Pas de discours grandiloquent, pas de leçon de morale, juste l’histoire d’un fils de mineur qui veut apprendre la danse, mais son père veut qu’il fasse de la boxe, au milieu d’une grève, de l’omniprésence policière et des frigos vides. Tout est montré, mais en finesse.

Quand le film s’est terminé, que j’ai retiré la poussière que j’avais dans l’œil et que mon cerveau s’est remis en mode émission après réception, je me suis demandée : mais bordel, qu’est-ce qu’on branle, en France ?

On a la même histoire de désindustrialisation, les mêmes quartiers ouvriers pourris, les mêmes luttes qui ont mal fini, les Anglais en ont fait une flopée de films dont les excellents Pride et, donc, Billie Elliot. Et nous ? Rien. Ou pire que rien, du misérabilisme juste bon à donner bonne conscience aux bourgeois.

Les Anglais font un film dans un bassin minier ? Tous les comédiens ont l’accent du coin – mettez les sous-titres, c’est encore plus raide à comprendre que les Texans. Chez nous, un accent de bassin minier n’est utilisé que pour un ressort comique. On ne sait pas juste faire parler les gens comme ils parlent sans se moquer. Les Anglais veulent parler de ce que la gauche qui se secoue la nouille appelle intersectionnalité ? Eh bien ils font Pride et Billy Elliot, et à aucun moment on a cette désagréable sensation qu’on a cherché à cocher les cases de la diversité. Quelqu’un avait des trucs à dire, et il l’a dit avec suffisamment de réalisme et de tact pour nous embarquer dans son histoire et qu’elle nous touche. En France, on fait une resucée de Germinal et on colle un acteur arabe dans le rôle du porion* à une époque où c’était absolument impensable. On coche une case « diversité » et on pense qu’on a fait le job. On a juste fait celui de la ré-écriture de l’histoire.

Le plus dingue, c’est que peu de pays ont une haine historique des pauvres comme l’Angleterre. Qu’on lise Dans la Dèche à Londres de Orwell ou qu’on trouve la longue liste de lois répressives contre les pauvres pour s’en convaincre. Et c’est dans ce pays-là qu’on met de l’argent public – car la BBC est co-productrice de Billy Elliot – pour réaliser des films sociaux qui ne sont pas condescendants. Pendant que la France, qui fait encore semblant d’être une république sociale, produit à la chaine des films bourgeois.

Peut-être qu’un jour un Anglais tombera sur l’histoire de Radio Lorraine Cœur d’Acier, ou sur celle de ce wagon plein de billes de roulements que les sidérurgistes du Nord avaient détourné pour jouer au lance-pierre contre les CRS, ou sur une de nos innombrables histoires de lutte, et qu’il saura en faire le décor d’un film social qui met des poussières dans l’œil pas tant pour le pathos que pour la beauté de ce qu’il peut en tirer.

Ou qu’un Français se sortira les doigts du cul, mais ça, c’est beaucoup plus improbable.

*porion, dans les mines du Nord, désigne à la fois le poireau et le contremaître, en général perçu comme un traitre à sa classe.